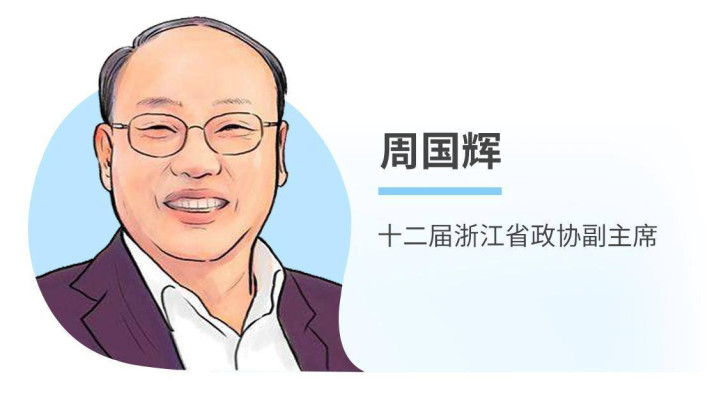

潮新闻客户端编辑董洁吴盈秋

象山为全县高中毕业生举办毕业会。图片由象山县人才办提供

观察长三角一众强县,人才资源是县域经济高质量发展的重要变量。放眼全国,近年来,不少地方提出打造青年友好型城市,推出青年新政、奋力抢人才。这背后有一个共识:新一轮高质量发展中,城市需要青年人才作为支撑。

象山,正在用一段“青年与海”的故事,让人才与海洋共同成长。

详情点击>>

浙报关注|象山:以“青年与海”撑起海洋强县脊梁

今年4月底,我在《浙江日报》“飞来峰”栏目发了一篇记叙2050大会见闻和评述的文章,题为《一场关于青年与未来的启示录》。其中讲到在2050会场遇见象山县领导带队演绎的一场以“青年与海”为题的主旨演讲给我留下的印象。事后我还同该县的县委书记包朝阳通了一个电话。今天看到《象山:以“青年与海”撑起海洋强县脊梁》的报道,又勾起了我的联想。

美国作家海明威有部著名中篇小说叫《老人与海》,讲述一位老年渔夫与一条巨大的马林鱼在离岸很远的湾流中搏斗的故事。这篇小说相继获得了1953年美国普利策奖和1954年诺贝尔文学奖,后来还拍过电影,影响很大。象山县“青年与海”活动的灵感是否来自海明威和他的小说,不得而知。即使是,也是反其意而为之的。目的在探索县域经济高质量发展之路。希望通过资源重构、场景创新与制度突破,构建“海洋经济+青年成长”的双向赋能体系,以重塑传统渔业县的产业格局,探索出一条“以海聚才、以才兴海”的可持续发展路径。从初步的阶段性的成效看,是颇有意义的。

一是战略定位上想从“资源依赖”转换到“人才驱动”的范式。象山同许多海岛、半岛一样,曾面临“青年外流、产业低端”的困局,传统渔业附加值低,高端人才吸引力不足。通过“青年与海”计划,将海洋资源优势转化为人才创新创业的生态优势,如引入波浪能发电、深海探测装备研发等硬核科技项目,实现从“靠海吃海”到“科技向海”的跃升。他们积极构建青年友好型城市生态,以“六子生态”(位子、票子、房子、孩子、圈子、面子)为核心,提供比较优厚的物质保障;举办“世界再大,象山是家”毕业礼遇活动,通过青春派对增强归属感;建立“3+365”活动机制,全年常态化举办创业大赛、产业论坛等。

二是创新实践上创造多元场景激活人才价值。包括产业场景,推动海洋经济与新质生产力共振。引进和落户了宁波具身智能产业基地硬核科技突破,引入了亚洲首个北欧鲑鱼RAS陆基养殖项目。还因地制宜打造“无人机+无人船+无人车+无人艇”四无联动试验区,推动低空经济与海洋产业融合。文旅场景,重塑青年社交空间。营造网红地标,松兰山“青年与海会客厅”融合观海、阅读、艺术展览,玻璃幕墙动态显示潮汐时刻表,用漂流木拼贴世界地图增强互动体验;开发“松懒散”度假模式,推出“打工人躺平大会”“多巴胺市集”,提供情绪价值。制度场景,构建创新创业护航体系。建立容错机制,联合太平洋保险推出“人才创业险”,赔付研发损失;设立海洋经济产业基金,计划引入耐心资本支持高层次项目。

三是阶段性成效初显。2025年1-7月新增大学生10562人,同比增长23.72%;落地“半岛菁英”项目48个,集聚研发人员139名(含博士31人、硕士50人);技能人才总量达13.2万人,R&D经费占比突破3%。“海洋标签”强化城市IP:通过帆船赛事、海洋科创大会等,将“北纬30°最美海岸线”从地理标识升级为青年文化符号。“城市合伙人”机制,赋予创业者归属感,如民宿主梅成杰改造古渔村、波浪能专家范景润技术落地,形成“人才反哺城市”的良性循环。值得称道的是,他们针对青年关注的“社交、成长、生活”需求设计场景,避免“撒胡椒面式”政策;同时打造政企协同生态,政府提供基础设施与政策包,企业主导产业转化,降低创新成本。这又是政府有为与市场有效的生动案例。

象山“青年与海”活动还是初步的,效果需要继续观察。但他们跳出“单向补贴”的传统人才政策框架,转而以场景迭代重构人才与城市关系的理念和思路值得肯定和期待。

一个区域的经济转型升级,关键在于将本地资源转化为社会主体特别是青年人可感知、可参与的“机会网络”。未来若能持续优化创新生态,象山或将成为中国县域人才战略的标杆,为海洋强国建设提供“小县城、大作为”的生动样本。对此我是充满乐见其成之心的。

海报由AI共同创作

中国正规股票app排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资平台实盘平台技能直接一套带走猪队友

- 下一篇:合肥配资公司截至3月份的12个月内